“Todo esto contribuye a

demostrar hasta qué punto la gente estaba poseída de irrealidades”. Diario del año de la peste, Daniel Defoe

“Todo

el mundo era feliz, porque todo el mundo sabía que las mariposas no pican ni

propagan enfermedades, sino que diseminan el polen que hace que crezcan las

plantas. ¿Qué podría ser más saludable?”

Némesis, Philip Roth

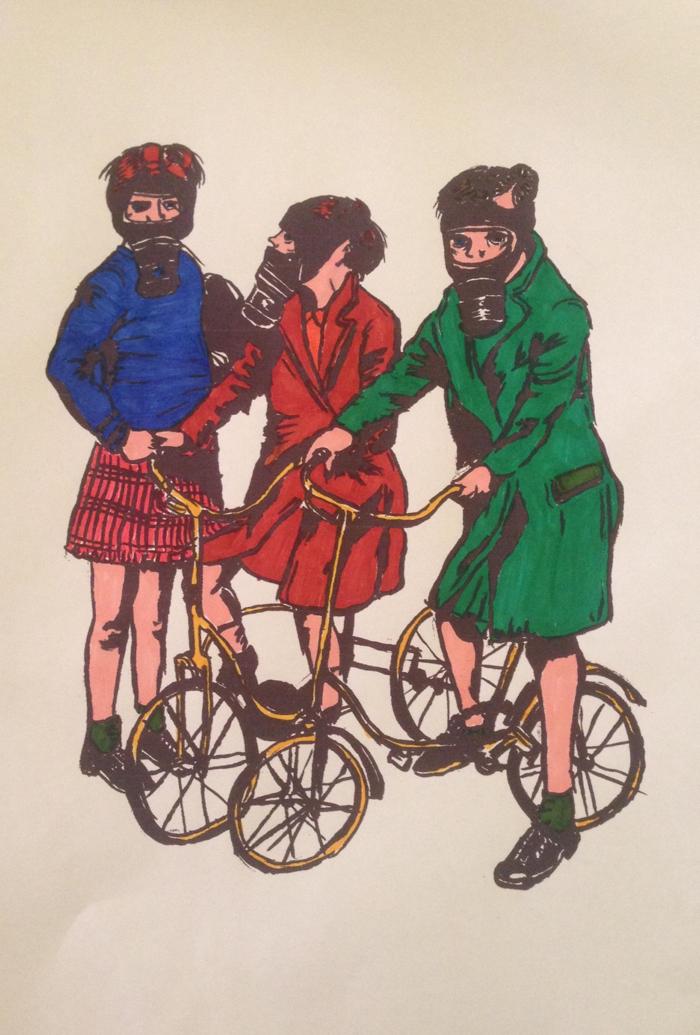

Buenos Aires se siente distópica

estas últimas semanas. Bajo el nuevo lente de la pandemia global de la que

ningún país del planeta parece ser la excepción, la ciudad de avenidas

populosas devuelve hoy imágenes de negocios cerrados, calles por momentos

desérticas con habitantes de guantes y barbijos, empujando carritos colmados de

víveres. En algunos casos la creatividad de la prevención parece alumbrar a

seres con cabezas bradburyanas paseando perros nerviosos por veredas donde la

distancia entre unos y otros se ha vuelto la justa medida de salud y

enfermedad.

En siglos anteriores la llegada de

una peste ponía en escena el castigo divino a causa de los pecados de los

hombres o de una co-responsabilidad en el dolor padecido. Aún hoy dicha

creencia persiste o se trastoca en teorías conspirativas donde agentes de ejecución

ensayarían un modelo de control al modo del panóptico de Foucault. En épocas

actuales, la tecnología como nuevo mito de expiación ha surgido con las objeciones en la implementación de la red 5G. Habría que

hacer un inciso aquí para decir que desde varias décadas atrás estamos en

contacto con radiación electromagnética, y si bien no hay documentos

científicos concluyentes que desdeñen por completo el uso de esta incipiente

red, no deberían descartarse potenciales consecuencias adversas sobre el hombre

y su ambiente. No obstante, la explicación del origen del Covid-19 a expensas

del 5G ha sido rehuida por la comunidad científica, así como el absurdo de una

creación biotecnológica de laboratorio.

Las diferentes teorías sobre los

virus tienen mucho que decirnos. Las nuevas definiciones de estos patógenos introducen

diversas consideraciones acerca de su origen. Los virus están presentes en

nuestro planeta hace millones de años, el estudio de su genoma y la capacidad

de mutar han presentado a los biólogos no poca complejidad para detectarlos y

aislarlos. Una línea de estudio explicaría su evolución a partir de organismos

celulares. Es decir, en un pasado lejano, podrían haber sido organismos

celulares dentro de otras células. En consecuencia, formarían parte del cuarto

dominio de seres vivos junto a bacterias, arqueas y eucariotas. Sin embargo,

dicha aseveración contradice el criterio científico consensuado pues estos

agentes infecciosos no poseen metabolismo propio ni engranaje molecular. Vale

decir, necesitan parasitar otro organismo para replicarse. Otras teorías, en

cambio, los postularían como entes genéticos independientes.

Lo cierto es que cada día nuevas

secuencias virales aparecen. Su plástica destreza consiste en cambiar y ampliar

una heterogénea escala de huéspedes a infectar. En otros términos, su

competencia principal radica en su capacidad de adaptación.

De todas maneras, lo más importante

con lo que tendremos que lidiar por estos tiempos y el porvenir será la crisis

existencial que nos dejará el confinamiento, y la salida de nuevo al mundo. El

dramatismo de los episodios expuestos por los medios se ve reflejado en los

enfermos que aislados por sus Estados en cumplimiento de un razonable protocolo

mueren en soledad, sin haber visto por última vez a sus afectos. Esta es la

foto más desoladora de todas, de la que nadie aspiraría a formar parte. Pero

también queda planteada la incertidumbre acerca de las relaciones económicas que

podrían surgir a partir de este golpe al núcleo mismo del capitalismo en su dinámica

más intrínseca.

No quedarán fuera de la reflexión las

degradaciones que impondrá el miedo pues ¿qué nuevos prejuicios se estarán

gestando ahora mismo ante la presencia de un otro? ¿Cómo funcionarán los mecanismos de la paranoia frente a la

idea de que la cercanía es peligrosa? Las fosas comunes en Nueva York y el

apilamiento de cadáveres en Ecuador nos sitúan en territorios de pesadilla.

La acusación sobre el cuerpo de los

enfermos o la delación de vecinos a farmacéuticos y médicos en edificios de la

ciudad de Buenos Aires, si bien constituye la excepción, impone una mirada

atenta a estos desbordes de mezquindad que conducen invariablemente a la

estigmatización.

Como siempre la literatura en su

registro de lo humano ofrece, a estas generaciones que no experimentamos antes

episodios de tal magnitud, crónicas de la vida durante y después de una plaga. Seguramente,

nuevas obras han comenzado a escribirse en todo el mundo en este mismo instante

para acompañar a esas otras ya consagradas que

nombraremos a continuación. Repasemos algunas.

Por estos días se nombran títulos

como La peste (1947), el célebre

libro de Camus quien abre su texto con una cita de Defoe que en su Diario del año de la peste (1722)

impacta por su actualidad. El relato de Defoe funciona como una recopilación

histórica en clave de memorias falsas de los episodios londinenses durante

1664/1665. La variedad de géneros, noticias curiosas, conversaciones con

médicos, etc., dan cuenta del impacto de una plaga en colectivos aferrados al

pensamiento medieval. En Ensayo sobre la

ceguera (1995), Saramago realiza un excepcional lienzo sobre la condición

humana. Los personajes no tienen nombre, y el primitivismo de sus acciones resulta

una lúcida descripción de las sociedades sometidas a extremos.

El Decamerón

de Boccaccio es un delicioso examen de la pandemia que no escapa al humor, la

ironía y el erotismo. No debiéramos olvidarnos del genio eterno de Poe con su

texto La máscara de la muerte roja

(1842), el clásico de Sófocles Edipo rey

(429 a. C.)[1]

o el moderno Apocalipsis (1978) paranormal

y gripal de Stephen King. Podemos sumar a la lista Galápagos de Kurt Vonnegut (1985) donde el

crepúsculo de la humanidad es narrado por un fantasma, el relato de Jack London,

La peste escarlata (1912), Los ojos de la oscuridad (1981), un best seller que menciona a la ciudad de

Wuhan, y finalmente, Némesis (2010) de

Philip Roth en la me gustaría detenerme.

Esta obra transcurre en el verano

de 1944 durante la epidemia de poliomielitis en los Estados Unidos, y sigue la

historia de Bucky Castor, un atleta y profesor de Educación Física de un centro

de verano para niños. Conforme sus alumnos van siendo estragados por la

enfermedad el protagonista se debate entre la culpa y el destino al tiempo que

se interroga acerca del origen del mal, la creación divina y las fuerzas

inevitables de la naturaleza. La sociedad de Némesis colapsa no solo por la

enfermedad, sino por la ansiedad y el miedo ante una peste cuyos modos de

transmisión son ignorados, y esta incertidumbre los lanza a supersticiones que

los conducen a un patrullaje sanitario peligroso.

Quizá la sustancia de todas estas

obras resida en su capacidad de esbozar el espejo que nos confronta como

especie a nuestras glorias y miserias. Días atrás las noticias de la

disminución en la polución y el alivio que las cuarentenas representan para el

planeta, por el descenso de la frenética actividad humana, apelan a quien tenga

buen oído a replantearse los modos de producción que afectan el medioambiente. Cada

año mueren millones de personas debido al

cambio climático, en todas sus versiones, y la economía no escapa a esta esfera.

La actual crisis nos permitirá a través del dolor una apertura a otras

posibilidades de vida más equitativas y saludables.

Viendo en distintos lugares del

mundo cómo los animales salen a explorar cuando el hombre se retira volvemos a

encontrarnos frente a uno de los principios básicos de la naturaleza

como un sistema viviente que se autodepura cuando su estabilidad está en

riesgo.

Tal vez no haya que encerrar el misterio de Dios bajo un

concepto humano, limitarlo a los cánones de la religión o el culto. Quizá

podemos pensarlo desde una visión más ecuménica que incluya la libertad de

sostener la fe personal unida a una perspectiva integrada al universo, y sus

leyes, a la naturaleza y su sabiduría. Las flores de los cactus seguirán

floreciendo durante abril, aunque las miremos desde otros balcones. La

naturaleza a veces no espera.

A los 29 días de

cuarentena total y obligatoria, desde el sur del Sur escribe Adriana Greco

TAMBIÉN PUEDEN LEER ESTA NOTA EN SU PUBLICACIÓN ORIGINAL Y OTRAS COLABORACIONES DE LA AUTORA EN REVISTA NUEVE MUSAS

SECCIÓN DEDICADA A LOS POST EN NUEVE MUSAS EN ESTE BLOG

Comentarios

Publicar un comentario

Esperamos tu comentario